2018年04月10日 人生百年時代と言われても

|

かつて会社の定年が55歳の頃の平均寿命が60歳ぐらいだとすれば、人は定年後あるいは老後の心配はさほどすることはなかった。退職金で十分足りたのである。5年間程度であればいかに過ごすか悩む必要もなかった。 ああそれなのに、である。これからは、有り余る時間と上限のある蓄え、先延ばしになる年金受給年齢、じわじわと衰える肉体、襲い来る病魔との戦いなどと20年以上もつき合わなければならないのである。やれやれと思いながらも、今多く出回り始めた高齢者向けの本でも読んで勉強しようと思っている。 |

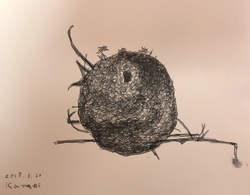

2018年03月26日 鳥の巣

|

鳥の巣コレクションが二つになった時に、近くに住む婦人からさらに一つの巣を寄贈してもらった。それは3年前に、その婦人から珍しい巣を拾ったと見せられていたものである。直径は13cmぐらい、全体が袋状になっていて出入りする穴はわずか2cmと小さい。苔と小枝が蜘蛛の糸で縦横に編んであり触れば柔らかく、巣穴の中はタンポポの綿毛がびっしり敷き詰められている。実に手の込んだ鳥の巣に驚いたのだった。 いわば憧れの鳥の巣がコレクションに加わったので、この際一念発起して巣を作った鳥を特定しようと考えた。ネットで鳥の巣図鑑を購入し、あれこれと巣を比べてみた。その時偶然に、NHKの「ダーウィンが来た!生き物新伝説」で小鳥のエナガが放映されたのである。番組ではエナガはクマタカが襲った小鳥の羽毛を巣穴に二千枚も敷き詰めるとあったが、クマタカのいない熊本ではエナガはタンポポの綿毛をせっせと集めて巣を作っていたのである。 |

2018年03月22日 姪の結婚

|

そこでユダヤ人のことがいろいろ分かって来た。まず、妻になるためにはヘブライ語を話しユダヤ教にならねばならぬ。トランプ大統領の娘イバンカさんと同じだ。食べられないのは豚肉の他に鱗のない魚類という。つまりイカ・タコ・蟹・牡蠣など美味しいものが軒並みだめらしい。鯛の活き造りも食べられないので、ユダヤ人を寿司屋に連れて行ったらネタ選びに苦労すると思うとおかしい気がする。 姪の父親である弟が渡米して約25年になるがこうした日が来るとは想像していなかった。しかしグローバル社会らしい結果で心から祝福したい。披露宴当日は、熊本に来た婿方のユダヤ人家族に我がフャミリーのことを家系図を作成して説明した。家系図は英語では、family treeと言うこともその時知った。初めて会ったユダヤ人一家は陽気で親しみやすい人たちであり、姪も幸せになれると思うと心底嬉しかった。 |

今朝のテレビが2004年生まれの人の半分は107歳まで長生きすると言っていた。その時は忙しくもありざっと聞き流したので、誰が予言したのか根拠は何なのか分からないままに大変驚いた。平均寿命が80歳を越え、さらに100歳まで生きる時代になると言われても、身も心も金銭も準備できていない現状では困るとしか言い様がない。

今朝のテレビが2004年生まれの人の半分は107歳まで長生きすると言っていた。その時は忙しくもありざっと聞き流したので、誰が予言したのか根拠は何なのか分からないままに大変驚いた。平均寿命が80歳を越え、さらに100歳まで生きる時代になると言われても、身も心も金銭も準備できていない現状では困るとしか言い様がない。  ゴルフ場で鳥の巣を拾ったことが二度ある。自然に囲まれた場所だけに、鳥が多く生息しているのだろう。卵を産み育てるためにせっせと作られた巣は、鳥の種類ごとに違うにしてもそれぞれに美しい。そして鳥は一年ごとに鳥の巣を作り替えるために、古い巣は放置されいつの日にか地面に落ちるという訳だ。

ゴルフ場で鳥の巣を拾ったことが二度ある。自然に囲まれた場所だけに、鳥が多く生息しているのだろう。卵を産み育てるためにせっせと作られた巣は、鳥の種類ごとに違うにしてもそれぞれに美しい。そして鳥は一年ごとに鳥の巣を作り替えるために、古い巣は放置されいつの日にか地面に落ちるという訳だ。  日本人の国際結婚の割合は厚生労働省の統計によれば3.3%とまだ低いが、私の場合は姪の国際結婚も二人目となった。一人目はイタリア人と結婚してフィレンツェに住み陶芸家をしている。そして今回の姪の相手はニューヨークの救急医療のユダヤ人医師である。本人はキュレーター(学芸員)なので、結婚のために覚えたヘブライ語が五カ国語目となる。

日本人の国際結婚の割合は厚生労働省の統計によれば3.3%とまだ低いが、私の場合は姪の国際結婚も二人目となった。一人目はイタリア人と結婚してフィレンツェに住み陶芸家をしている。そして今回の姪の相手はニューヨークの救急医療のユダヤ人医師である。本人はキュレーター(学芸員)なので、結婚のために覚えたヘブライ語が五カ国語目となる。