2018年01月23日 嫉妬について

|

嫉妬は女の特権ではない。女の嫉妬はまだ可愛い。男の嫉妬がもっと根深い。男の嫉妬の対象は、男女関係にとどまらず、権力、地位、資産、上下関係など広範囲であり、報復は陰湿かつ長期に亘るからである。県民性によって違うという分析もある。例えば、熊本では「出る杭は打たれる」と言い、少しでも目立つと嫉妬の対象になる。一方、鹿児島では「薩摩の芋づる」と言い、立身出世した人が後輩を引き上げる。成功者は嫉妬の対象ではなく、自分にチャンスを与えてくれる貴重な存在となる。 京都の冷泉家は千年の歴史を誇る歌の家である。藤原俊成の子である定家は、「紅旗征戎(こうきせいじゅう)は我事(わがこと)に非ず」として、権力争いから一線を画した。歌で世の中を変えようとしたのである。その定家といえども夢を果たせるほどヤワな時代ではなく、公家として出世が遅れて嫉妬したこともあったようだ。それでも、「紅旗征戎は我事に非ず」という姿勢には清々しさを感じるのである。 |

2018年01月15日 いばりん坊

|

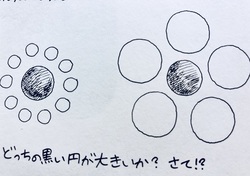

確かに、スマホでインターネットに繫がる時代は、知らないことを簡単に調べることが可能になった。仮に大学試験会場にスマホを持ち込むことができたならば合格は間違いない。そこで、単なる知識はネットに任せて、人間は創造力や表現力を磨こうということになったのである。 たまたま読んでいる「考える練習をしよう」という本に面白い問題が載っていた。それは、図形を見て判断すると、人間は錯覚に陥るというものである。掲示した図形の黒い円はもちろん同じ大きさである。しかし、ちょっと見には大きさが違うように見える。これを組織に当てはめると、本人の実力は一緒でも周りが小物だと目立つことになり、周りが大物ばかりだと埋没するという喩えになると気づいた。私が良い例だが、世のいばりん坊はつくづく己の実力を客観視しないと恥ずかしいことになりそうだ。 |

2018年01月10日 自然の脅威

|

渡辺京二さんが推薦文で指摘されているように、登場人物らが語る熊本弁は土俗的な趣を醸し出しおり、読者の私にも多いに親しみを感じさせてくれた。私が忘れていた熊本弁の宝物に出会ったと感じたほどだ。もっとも、家族の物語としては栄枯盛衰の連続であり、悲惨な思いを拭えなかった。そして、戦時中の空襲の様子、26年に熊本を襲った大水害の描写は迫真の文章であった。空襲では火に追われ、水害では水に襲われるのである。 そしてふと気が付いたのは、宮本武蔵が著した「五輪書」の各巻の表題のことである。「空」を除いた「地」「水」「火」「風」はまさに自然災害の元凶になり得るものだと。五輪とは密教思想から来ているそうだが、「地」は土砂崩れとなり、「水」は水害を引き起こし、「火」は火事として広がり、「風」は台風となり人間を苦しめる。まさに大いなる自然の力なのである。一昨年から昨年にかけて九州を襲った地震や豪雨被害を後世の人はどのように表現するのであろうか。痛ましい出来事だっただけに時間と共に風化することが懸念されている。 |

道路脇にある浮気調査の看板を見るたびにいろいろと想像を働かせる。ある時、男は死ぬまで浮気する、女は死ぬまで嫉妬するという格言を作ったが、賛同を得られる訳がない。浮気調査を2万件(ほんとだろうか?)したと言う私立探偵の講演を聞いた時は、事実は小説より奇なりと心底面白かった。

道路脇にある浮気調査の看板を見るたびにいろいろと想像を働かせる。ある時、男は死ぬまで浮気する、女は死ぬまで嫉妬するという格言を作ったが、賛同を得られる訳がない。浮気調査を2万件(ほんとだろうか?)したと言う私立探偵の講演を聞いた時は、事実は小説より奇なりと心底面白かった。  2020年から国立大学の入試が大幅に変わるというニュースがあった。基本的な知識・技能に加え、それらを活かすために必要な思考力・判断力・表現力等を問う試験になるという。そのため、教育ママたちは中学の選択から知恵をこらしている。つまり、変化に敏感に対応して、カリキュラムをいち早く組み直す私立中学が人気なのである。

2020年から国立大学の入試が大幅に変わるというニュースがあった。基本的な知識・技能に加え、それらを活かすために必要な思考力・判断力・表現力等を問う試験になるという。そのため、教育ママたちは中学の選択から知恵をこらしている。つまり、変化に敏感に対応して、カリキュラムをいち早く組み直す私立中学が人気なのである。  年末から年始にかけて、福島二郎氏の代表作「現車(うつつくるま)」上下二巻を読了した。小説の舞台は私が生まれ育った熊本市新町界隈であり、時代は明治から昭和にかけての一家族の叙事詩である。新町を始めとして身近な場所で繰り広げられる家族の愛憎劇や当時の世相に再三瞠目させられた。

年末から年始にかけて、福島二郎氏の代表作「現車(うつつくるま)」上下二巻を読了した。小説の舞台は私が生まれ育った熊本市新町界隈であり、時代は明治から昭和にかけての一家族の叙事詩である。新町を始めとして身近な場所で繰り広げられる家族の愛憎劇や当時の世相に再三瞠目させられた。