HOME > 芭蕉林通信(ブログ)

2015年06月09日 牛深よいとこ

|

熊本市内から車で行って一番遠い所と言えば、厳密ではありませんが、それは天草諸島の最南端にある牛深ではないかと思います。3年前に二拍子の威勢の良い踊りで有名な「牛深ハイヤ」を見に行った時には、長時間の車での移動を避けて、新幹線で出水駅まで行き、その後バスで長島に移動し、蔵之元港から船に乗り牛深港に上陸しました。

従って、今回の牛深行きは久しぶりのことでしたが、前回の観光とは違い、水産加工品の発掘を目的とするものでした。私どもの会社と昔からの取引のある企業が多い地域なのです。天草を訪問したことにより、各地各社に立派な跡継ぎがいることが分かり、天草の将来を頼もしく感じたりもしました。

因に、天草にはどういった水産加工品があるかと言いますと、若布等の海藻類やかまぼこ、魚の干物などが主なものです。ただ、今回知識を新たにしたのは、牛深は雑節製造では日本一の地であるということです。雑節とは、かつお以外の魚、例えばイワシ、サバ、アジなどを原料とするもので、節は鰹節が4、雑節が6の割合で、さらに雑節の7割を「牛深節」が占めているのだそうです。

雑節から和食に必要な「だし」が抽出されるのですから、今回世界遺産に登録された和食文化を陰で支えている存在なのです。現在では、牛深の23社が年間58億円もの雑節を製造販売しているのですから、天草の一大産業と言っていいのではないかと驚いた次第です。

牛深では、仕事以外でも人情の機微といったものに接する事ができました。天草は江戸時代は天領であり、また近代になっても昭和40年までは天草五橋はなく、天草モンロー主義と呼ばれるほど経済的にも人的にも閉鎖的であったと言われています。だからこそ、天草の人は未だ純朴で親切なのだろうとしみじみと感じました。

牛深に是非一度足を運んでください。牛深はよいとこです。

|

2015年05月28日 ほめ上手な和尚さん

|

京都の大徳寺の塔頭の一つに行った時のことです。桃山時代に作られた枯山水の庭が見事なお寺でしたが、前住職だったというニコニコ顔の和尚さんが我々を迎えてくれました。

その和尚さんが見事なぐらいにほめ上手なので、感心しつつもいささか閉口しました。例えば、熊本にもこんな格好の良い男がいるんだねとか、奥さんは美人でスカーフが実に良く似合っている、このタクシーの運転手さんは京都一だよ、などなど一般的に言えば歯が浮くような話ばかりです。

とは言いながら、自分自身を省みることにもなったのです。つまり私の場合は、部下をほめるよりは、部下を叱咤激励したり、あら探しをすることが多かったのではないかと。ほめ上手というのは、真似しようにも簡単に真似できないのです。持って生まれた性格としか思えないのですが、少し自分が情けなくなりました。

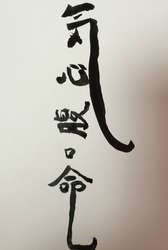

その和尚さんが書いた色紙が売店で売ってありましたが、最初は何と書いてあるのか分かりませんでした。それがこの写真にある言葉です。和尚さんに読み方を教わったものの、これならば自分でも書けると思い、色紙を購入せず熊本に帰ってから書いてみたのがこれです。

種を明かせば、「気は長く、心は丸く、腹立てず、口慎めば、命長し」となります。クイズ形式で社員や友人に披露しますと、結構面白がってもらえました。私にとって、お金のかからない貴重な京都土産となりました。 |

2015年05月20日 ダイエットに挑戦

|

健康のためならば命も惜しくない、というジョークがありますが、アメリカの兄妹のデュエット・カーペンターズのカレンさんが拒食症にかかって死ぬなど行き過ぎた節制が死を招くことは確かにあるようです。私の周辺にも健康オタクと呼びたくなる人がいますが、そういった人が必ず長生きするかと言えば、そうとも言えないのが人生です。私の父は63歳で鬼籍に入りましたが、直前までゴルフをしたり、散歩したりと健康に気をつけていました。命だけは、努力とは関係なく尽きるものであり、それを宿命と思うしかありません。

と言って健康管理の努力をしないでいいのかと言えば、それはやるだけの価値はあるはずです。私は一念発起して、年内に体重を5kg落とそうと自ら誓いを立てました。毎年受ける人間ドックでメタボ体質と指摘されていましたし、何よりも自分自身で体力の低下を感じることが多くなっていたのです。例えば、なんでも億劫に思ったり、疲れやすくなったり、運動してもすぐに音を上げるといった体たらくに陥っていたのです。

誓いを立てても、一番の大敵は三日坊主に終わるという持続性のなさです。古人は能く言ったもので、まさに継続は力なりなのですが、これが何とも難しい。思ったが吉日とばかりに始めたのが、散歩ないしは競歩、またはジムでのトレーニングです。今回も三日坊主に終わるかといった危険な場面はあったのですが、今日まで約一ヶ月何とか継続してきました。

ところが、最近はゴルフやテニスをした時など自分の体幹が強くなり、疲れにくくなったと感じ始めました。また、先輩や友人が、私の顔を見て、顔がしまって来たなどと言ってくれるのです。実は筋肉が付き始めている時期なので、大した減量にはなっていないのですが、良い意味で自覚症状が出て来たことが今では何よりの励みになっています。

学生の頃に比べ、体重は15kgほど増えているという事実もあり、あの紅顔の美少年に戻るのは無理にしても、鍛えた肉体で軽やかに歩いてみたいと夢見ています。

今回の写真は、散歩する道沿いにある石神神社の仁王像です。藤棚の藤が花房を垂れ始めてきれいですが、散歩のもう一つの効用は自然を身近に感じることができることだと思いました。

|