HOME > 芭蕉林通信(ブログ)

2015年03月09日 商品開発とテロワール

|

「ロスチャイルド家と最高のワイン」という本は、購入したものの1年以上は書斎に放置していた本です。何とはなしに本棚から手に取り読み始めたのは、ワインへの興味というより、あまりにも著名はロスチャイルド家を急に知りたくなったからでした。ワインで言えば、本が熟成したおかげで、大変に面白く一気に読み上げました。機が熟すということは読書にもあるのです。

さて、ロスチャイルド家がヨーロッパ中に金融ネットワークを築き、ユダヤ人というハンディを背負いながらも巨大な金融資本となった経緯は、実に壮大かつドラマチックなものでした。また、一族の中からは、イスラエル建国に物心両面で多大な貢献した人物も出たという事実も興味深く、ユダヤ民族のアイデンティティの強さに感心させられました。

そうした理解の副産物として得たのが、ロスチャイルド家のワイン生産に対する情熱とフランスにおけるワイン事情です。特に、ワインに関する入門書としては、私にとっては最良の本であり、ワインがフランスにとっては、歴史や文化という概念を越えた、国の宝とでもいうべき存在であることに驚いたりしました。

私が入門書として学んだ重要な言葉がテロワールです。ワインはぶどうから作られますが、このぶどうを生産するにはテロワール、即ち地理、地勢、土壌、気候など風土が適していなければならないのです。もちろん、素晴らしいぶどうができた後も、最高のワインにするためには知識、技術、情熱、運が必要なのは当然です。

このテロワールを我が社の商品開発の哲学にできないかと今、試行錯誤を始めています。つまり、ある商品を開発するには、まず原材料の産地、生産者、歴史、文化、気候、風土、技術などそれら全てを網羅し、融合させて、他にはないオリジナルな商品を作ろうという行動です。

その一環として、先日は、有明海の海苔漁を見るため、海苔漁師の船に乗せていただきました。有明海に林立する棒が、河口から流れ込む淡水防御棒であること、海苔漁は11月から翌年の2月までなどなど現場に行かないと教えてもらえないことを沢山知ることができました。

この経験を新製品のテロワールにして、地元発の新たな製品作りに情熱を燃やしているところです。

|

2015年03月02日 地元南関の手延べ素麺

|

昨年は夏の長雨と冷夏で、夏物商品の売上はさっぱりだったことが思い出されます。特に、広島では大規模な土砂崩れがあり、多くの人が命を落とした年でもありました。

さらに冷夏は4月の消費税増税後のことでしたから、熊本の名産品の一つである南関素麺の売れ行きが悪かったのはやむを得ないことでした。盆地型の気候である熊本市は、夏は暑く冬は寒いので、特に真夏の熱暑の中では食欲は減退し、「素麺でも食べるか」が例年の合い言葉です。ところが作年は、そう言って素麺を食べたのはただの一回だけだったのですから、素麺がいかに売れなかったかわかるというわけです。

ということで、今年は例年とおりの暑い夏が来ることを前提に、南関素麺の販促を昨年以上にしようと考えているのです。

素麺と言えば全国的に素麺の産地として有名なのは兵庫県の揖保地方です。かつて揖保地方を車で移動中に見た、安全運転の看板は今でも忘れられません。

「ゆっくり走ろう揖保路」

揖保路とは、きっとイボジと読むのだと思います。ここまでいくと、今人気のあるサラリーマン川柳の世界に近いものがあります。その時、お尻がむずむずしたことを覚えています。

今回は、地元の歴史ある素麺の産地、県北の南関に行ってまいりました。南関は、古来から交通の要衝であり、豊臣秀吉が薩摩征伐の際に通っていったのが南関であり、江戸時代は細川の殿様がこの地を通って参勤交代をしたという由緒ある地でもあります。

従って、南関周辺には装飾古墳や殿様が立ち寄った南関御茶屋、小代焼の里など見所が多い所です。

お訪ねしたのは、ご主人が御年80歳でなお現役として、手延べ素麺を作り続けている製麺所でした。麺を捏ね、二本の棒を使い長く引き延ばし、天日で干して作るまでの全てが手作業という、根気と熟練の技が必要な作業であることを改めて確認できました。

約300年の歴史のある南関素麺を、これからも数量限定の貴重な県産品として、大事に扱っていきたいと思っています。

|

2015年02月23日 漱石と老婆

|

ところで、話が随分と脱線しましたが、この「草枕」では、漱石自身と思われる主人公が峠の茶屋に寄って、たまたま応対してくれた老婆を写生しようとする場面があります。漱石は、老婆がすぐに動き出したことで写生を諦めるのですが、写生の対象としての老婆は、人生を生き抜いて来た人物として、漱石は味わい深く感じたのでしょう。

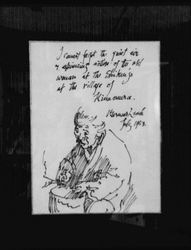

というのは、最近見つけたバーナードリーチの書画が、まさにその老婦人を写生し、その時の思い出を書き記したものだったからです。リーチは綿を編む老婦人を写生した上で、その時の静謐な雰囲気に感動したと言っているのです。

民芸運動を主導した柳宗悦との親交も厚かったバーナードリーチは、今まさに、前述した地元紙の連載小説「リーチ先生」(原田マハ著)の主人公でもあるのです。彼の日本の婦人に対する暖かい眼差しを感じるこの書画は、峠の茶屋の老婆を写生しようとした漱石の心に通じるように感じるのは少し考えすぎなのでしょうか。

|