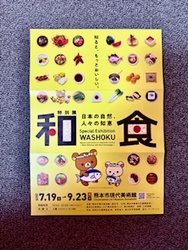

2025年06月30日 特別展「和食」の開催迫る

|

さて、私が評議員を務める熊本市現代美術館では7月19日から9月23日までの日程で、特別展「和食」が開催される。和食は2013年12月4日にユネスコ無形文化遺産に登録され、まさにいま世界で和食ブームが始まっている。私自身過去にはオーガニックの店を全国展開しようと夢を見たこともあったが、よくよく考えれば和食自体がオーガニックの要素を数多く持っていることに気づき夢は潰えた。 最近では、インバウンド客が日本で和食を味わうと同時に日本のチェーン店をよく知ることとなり、日本企業が世界に多店舗展開する好機となっている。そうした中での「和食」展は、日本人として日頃から当たり前に食べている和食を再認識するためにも、まさに時機を得た展覧会になるものと大いに期待している。 |

2025年06月24日 熊本國際民藝館のこと

|

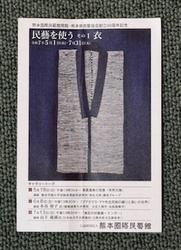

民藝とは、思想家の柳宗悦(やなぎむねよし)が日頃家庭で使う道具や工芸品に特有の美を見出したことに始まる。民衆的工藝を略して「民藝」と称した運動は、その後富本健吉、濱田庄司、河井寛次郎、棟方志功、芹沢啓介、バーナード・リーチなどの賛同者を集め全国に広がって行く。私は約40年前に民藝運動を知って以来、東京の日本民藝館、倉敷民藝館、出雲民藝館などに足を運び研鑽を積んできた。 そしてその過程で熊本に民藝館があるのは奇跡であり、熊本の宝であると感じるようになった。そんな時に熊本地震が熊本國際民藝館を襲い、土蔵のような瀟洒な建物と見事な収蔵品に大きな被害をもたらした。当時心痛のあまり復興の手助けを願い出たが、今では同館は見事に復興し栄えある60周年を迎えたという訳である。とはいうものの、いまだ知名度が低いために同館の運営は厳しいらしく、その価値を未来に繋げていけるかひそかに心配している。 |

2025年06月17日 ほたる3題

|

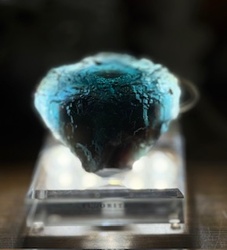

第三話・新聞広告で石の展示会を見つけたのでグランメッセという大型のイベント施設に赴いたが、出展者の多い事とまさしく老若男女が密集するごとく集まっているのに感激した。石好きが高じて、ギザのピラミッドやシルクロードで、はたまた中国の泰山などで特徴ある石を拾ってきた身には、石展は現代の桃源郷に来た思いだった。そこで「フローライト」という石を購入したが、それは南アフリカのナミビア産で日本名では「蛍石」ということを知り、毎日飽かずに鑑賞する日が続いている。 |

世界から集めたジョークの一つを紹介したい。パプアニューギニアに人食いの風習があった頃、世界各国から集まった研究者により探検隊が組織され探検が始まった。ところが運の悪いことに探検隊メンバー全員が原住民に捕まってしまった。お腹を減らした原住民はまず日本人を連れてきて食べようとした。あせった日本人は自分はちびで痩せっぽちなのになぜ一番先に食べるのかと抗議した。それに対して原住民が答えるには、「今われわれ仲間うちでは和食ブームなんだ。」

世界から集めたジョークの一つを紹介したい。パプアニューギニアに人食いの風習があった頃、世界各国から集まった研究者により探検隊が組織され探検が始まった。ところが運の悪いことに探検隊メンバー全員が原住民に捕まってしまった。お腹を減らした原住民はまず日本人を連れてきて食べようとした。あせった日本人は自分はちびで痩せっぽちなのになぜ一番先に食べるのかと抗議した。それに対して原住民が答えるには、「今われわれ仲間うちでは和食ブームなんだ。」  果たして地元熊本でどれくらいの人が「熊本國際民藝館」の存在を知っているだろうか。推測で言えば、10人に一人ぐらいいれば良しという程度であろう。種を明かせば、同館はJR豊肥本線竜田駅の近くにあり、今年開館60周年を迎える九州唯一の民藝の殿堂と言える存在なのである。

果たして地元熊本でどれくらいの人が「熊本國際民藝館」の存在を知っているだろうか。推測で言えば、10人に一人ぐらいいれば良しという程度であろう。種を明かせば、同館はJR豊肥本線竜田駅の近くにあり、今年開館60周年を迎える九州唯一の民藝の殿堂と言える存在なのである。  第一話・蛍を季語とした句で好きなのは池田澄子さんの「じゃんけんで負けて蛍に生まれたの」。じゃんけんで勝ったのではなく負けたというのが蛍の美しくもはかなさをよく表していると思う。蛍は水中・地中で約10か月間を過ごし、野外で光り飛び回るのはわずか1週間のみだから。

第一話・蛍を季語とした句で好きなのは池田澄子さんの「じゃんけんで負けて蛍に生まれたの」。じゃんけんで勝ったのではなく負けたというのが蛍の美しくもはかなさをよく表していると思う。蛍は水中・地中で約10か月間を過ごし、野外で光り飛び回るのはわずか1週間のみだから。  第ニ話・旅の宿で一匹の蛍を見つけた。夜になると光りを放ちながら部屋を飛び回った。朝にはぐったりしていたので庭に放したが、果たして地上に出て1週間の内に恋の相手を見つけ無事に子孫を残したか気になった。

第ニ話・旅の宿で一匹の蛍を見つけた。夜になると光りを放ちながら部屋を飛び回った。朝にはぐったりしていたので庭に放したが、果たして地上に出て1週間の内に恋の相手を見つけ無事に子孫を残したか気になった。