2025年09月02日 引き札の話

|

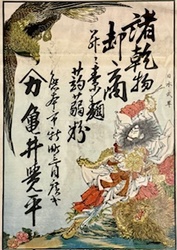

引き札とは、江戸時代から明治・大正期にかけて商店などが宣伝のために配布した印刷物で、現代のチラシ広告に相当するもの。引き札の目的は商品の宣伝、開店・改装の告知、顧客への挨拶など。形式は一枚刷りの木版画や石版画。鮮やかな色彩と大胆な図柄が特徴。内容は、商店名、商品名、価格、キャッチコピーなど。 ここに紹介する引き札はまさに初代か二代目の亀井覚平(弟が兄の名前を踏襲したのでややこしい)が印刷してお得意様に配布したもの。日本武尊(やまとたける)と鷲、獅子、牡丹という華やかな図柄に、諸乾物卸商・素麺・蒟蒻粉(こんにゃくこ)の文字、そして住所と屋号、当主の名前が印刷されており、引き札の約束ごとを守っている。引き札は美術価値があるとして収集している人もいるが、この引き札だけは単なる美術価値を超えたわが社の歴史をたどる一級の宝物と思って大切にしている。 |

2025年08月26日 地蔵盆

|

寄る年波のせいとは思いたくないが、行事用テントの支柱や布テントの重さに驚いた。一本一本がなにしろ重い。それを男が6人がかりで組み立て張っていく。それだけに地蔵盆の会場が完成した時の達成感は強く、参加者はもはや同志である。日頃は顔は知っていても初めて話す人もいて、地域コミュニティとはこうして築かれるのだなと感心する。 夕方は近くの寺のお坊さんに棚経をあげてもらい、終わればさっそく懇親会が始まる。やきそば、カレー、冷えたビールを挟んで、ご近所さんとの半年ぶりの対話集会である。病気や年金の話、孫自慢は避けたいものの、どうしても話題はそちらの方へ。そうこうしている内にちびっこがたくさん集まって来て、金魚掬いや花火で盛り上がる。われわれ大人は我が町内にちびっこが増えているのは環境や立地の良さのせいだと盛り上がる。やっぱり田舎の行事はすてきだ、参加するもんだ。 |

2025年08月18日 深夜の水禍

|

幸いにも会社や社員の家族に大きな被害はなかったとはいえ、得意先の受けた被害を想像するだけで心が傷んだ。今回の水禍は深夜のごく短時間の集中豪雨によるものだろう。いわゆる線状降水帯のなせる業だ。思い出したのは激しい雨の表現である。「車軸を流すような大雨」、「バケツをひっくり返したような大雨」、「天の底が抜けたような大雨」。夏目漱石の弟子で、物理学者かつ随筆家の寺田寅彦は、「天災は忘れた頃にやってくる」という言葉を残しているが、近年の地球環境は、天災はいつでもどこでもやってくると覚悟して準備しておかねばならないようだ。 |

引き札と言っても現代の多くの人が聞いたことも見たこともないのではないだろうか。かくいう私も、熊本在住の人から我が社に関係があるのではと言われて譲ってもらうまではその存在を知らなかった。引き札を生成AIで調べると以下のような説明が出てくる。

引き札と言っても現代の多くの人が聞いたことも見たこともないのではないだろうか。かくいう私も、熊本在住の人から我が社に関係があるのではと言われて譲ってもらうまではその存在を知らなかった。引き札を生成AIで調べると以下のような説明が出てくる。  24日の日曜日は朝から町内会の行事である地蔵盆の会場設営に駆り出された。女性陣は主に公園の清掃や備品の準備に、男性陣は力仕事として2つのテント張りに従事した。参加者を眺めれば、一部を除けばまるで老人会の集まりのよう。もちろん、私もまぎれもない後期高齢者の一人である。

24日の日曜日は朝から町内会の行事である地蔵盆の会場設営に駆り出された。女性陣は主に公園の清掃や備品の準備に、男性陣は力仕事として2つのテント張りに従事した。参加者を眺めれば、一部を除けばまるで老人会の集まりのよう。もちろん、私もまぎれもない後期高齢者の一人である。  10日から11日にかけては、始終雨の音や雷雨を聞きながら夜を過ごした。高台にあり道が行き止まりに在る我が家は日頃から静かで出水の心配はしなくてすむのである。何気なく迎えた朝ではあったが、近くの井芹川の様子が気になり傘をさしつつ状況を確認しに行った。朝8時ごろの川は増水しているとはいえ、護岸までは余裕ある水位なので一安心した。だた気になったのは川沿いの道を大量の泥が覆っており、そこを一台の乗用車がゆっくりと通っていたことだけだった。

10日から11日にかけては、始終雨の音や雷雨を聞きながら夜を過ごした。高台にあり道が行き止まりに在る我が家は日頃から静かで出水の心配はしなくてすむのである。何気なく迎えた朝ではあったが、近くの井芹川の様子が気になり傘をさしつつ状況を確認しに行った。朝8時ごろの川は増水しているとはいえ、護岸までは余裕ある水位なので一安心した。だた気になったのは川沿いの道を大量の泥が覆っており、そこを一台の乗用車がゆっくりと通っていたことだけだった。  ところが様子が一変したのが、井芹川の橋を渡って街を通り抜けた午後のことである。対岸は土地が低かったのだろう、通りに接する店が軒並み浸水の大きな被害にあっていることに驚いた。日頃から利用するセブンイレブン、ローソン、ほっともっと、コインランドリー、フィットネスジムなど多くが閉店を強いられ、社員が後片付けに必死に取り組んでいたのである。翌日の出勤道路には放置されたベンツと軽自動車があり、深夜出水に気づかず制御不能に陥ったと思われた。

ところが様子が一変したのが、井芹川の橋を渡って街を通り抜けた午後のことである。対岸は土地が低かったのだろう、通りに接する店が軒並み浸水の大きな被害にあっていることに驚いた。日頃から利用するセブンイレブン、ローソン、ほっともっと、コインランドリー、フィットネスジムなど多くが閉店を強いられ、社員が後片付けに必死に取り組んでいたのである。翌日の出勤道路には放置されたベンツと軽自動車があり、深夜出水に気づかず制御不能に陥ったと思われた。