2020年07月27日 文房具・愛

|

もっとも最近は、地元の文房具専門店が売り場を縮小しているのが気になる。パソコンやスマホの時代になり、文房具自体の出番が少なくなっているに違いない。現にこの文章にしても、キーボードで入力し、ネットで発表するかぎりは一切文房具は使用しない。手紙にしてもSNSに置き換わる時代なのである。 とはいえ頭に浮かぶアイデアや考えを書き留めるには、紙やノート、ペンなどの書き道具は必須アイテムである。出番は少なくなったが、使用するペンやノートにはこだわりを持ちたいと思っている。ただ万年筆の場合は、インクの補充からスタートしなければならないので、インクで指をきたなくすることはまぬがれない。それもまた儀式と思ってこその文房具・愛と思いたいのである。 |

2020年07月22日 Zoom会議

|

使い慣れて来てZoom会議も便利だなと思い始めた矢先、今度はZoomがハッカーに乗っ取られて企業秘密が盗まれているとの報道に驚かされた。便利さと危険は隣り合わせにあるとは想像もつかなかったが、よく考えれば私の会社などでは万が一秘密が盗まれても困ることはないと思い当たった(いややっぱり少しはあるかなあ。でもハッカーは興味なさそう。)。それはそれで情けない気がしないでもないが、秘密漏洩の心配をさせられるよりはましには違いない。 Zoom会議で面白いのは、自分の顔を見ながら会合が進む点にある。普通の会議では参加者の顔は見えるものの、自分の顔は正面に鏡があればともかく基本的には見る事はない。従って、Zoom会議では、自分の顔や仕草、果ては後ろの壁模様まで気にしつつ参加することになる。昔はもっとハンサムだったのにと自己嫌悪に陥りながら参加する会議は、集中力を持続するのがひどく難しいのである。(写真はコロナに関係なさそうな田舎の廃校) |

2020年07月14日 令和2年7月豪雨

|

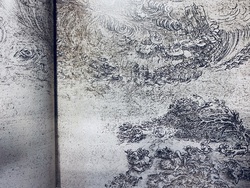

それにしても球磨川の氾濫による人吉・球磨・芦北の惨状は目も当てられないほどである。私自身仕事や憩いのために頻繁に行き来する地域だけに、親しい人や馴染み店、旅館、ホテルが気になって仕方がない。テレビ報道を見る限り、道路は寸断され、町並みは一気に瓦礫と化した。だからだろうが、見えない部分についてもつい悪い方に悪い方にと想像してしまう。 今日は現地に住む友人の一人と電話連絡がとれたが、実家の貴重な物が泥水に流された悲しさと共に、あと始末の大変さが言葉の端々から伝わって来た。涙を流す暇もなく、残された家財を捜し、泥水を吐き出す作業に一週間以上従事していると言う。さらに被災地では、高松から来たボランティアがコロナに感染していることが分かった。この人に接触した約400人が感染を疑われているという。善意の行為が新たな不安を引き起こした事態に、仕方がないよねとつぶやいた友人の一言が忘れられない。 (歯医者の待合室で見つけたレオナルド・ダ・ヴィンチの嵐の素描・荒れ狂う雨風と逃げ惑う人々) |

世の中に文房具好きは多い。文房具店を覗くたびに新製品に目を奪われ、売り場に広がる色の洪水に陶酔する。いつぞやは文房具の達人が5人集まり、誰が新製品を最初に見つけるか競うテレビ番組があったが、小走りに目的の売り場に行き品物を探す速さに感心した。また自分が知らない文房具がたくさんあり、是非買いたいと思わされたものである。

世の中に文房具好きは多い。文房具店を覗くたびに新製品に目を奪われ、売り場に広がる色の洪水に陶酔する。いつぞやは文房具の達人が5人集まり、誰が新製品を最初に見つけるか競うテレビ番組があったが、小走りに目的の売り場に行き品物を探す速さに感心した。また自分が知らない文房具がたくさんあり、是非買いたいと思わされたものである。  連日発表されるコロナ感染者の数に一喜一憂する日が続いている。自粛要請が出れば困ったことになったと思い、緩和となればすぐに感染拡大が心配になる。神経が疲れる時代である。我慢するにも限界があると啖呵を切って街に出ると、すぐさま感染リスクが待っているのだから遣り切れない。いつしか会社の会議もZoomですることになった。このZoomなどはコロナ騒動がなければ使用することなど思いもつかなかったものの一つだろう。

連日発表されるコロナ感染者の数に一喜一憂する日が続いている。自粛要請が出れば困ったことになったと思い、緩和となればすぐに感染拡大が心配になる。神経が疲れる時代である。我慢するにも限界があると啖呵を切って街に出ると、すぐさま感染リスクが待っているのだから遣り切れない。いつしか会社の会議もZoomですることになった。このZoomなどはコロナ騒動がなければ使用することなど思いもつかなかったものの一つだろう。  「令和2年7月豪雨」と命名されたのはわずか五日前のことである。線状降水帯は熊本県に甚大な被害をもたらした。例年梅雨の終わりの豪雨には注意するようにと言われていたが、昨今ではそうした常識は通用しない。梅雨の合間に突然豪雨が始まり、えんえんと線状降水帯が居座るのである。根底に地球温暖化の影響があるとすれば、こうした事態は常態化すると覚悟しなければならない。

「令和2年7月豪雨」と命名されたのはわずか五日前のことである。線状降水帯は熊本県に甚大な被害をもたらした。例年梅雨の終わりの豪雨には注意するようにと言われていたが、昨今ではそうした常識は通用しない。梅雨の合間に突然豪雨が始まり、えんえんと線状降水帯が居座るのである。根底に地球温暖化の影響があるとすれば、こうした事態は常態化すると覚悟しなければならない。