2020年05月25日 行ける時に行っておく、やれる時にやっておく

|

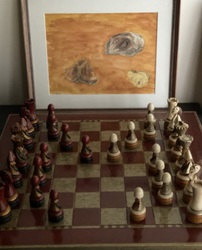

旅は体力がある若い時はできるだけ遠い所を目指し、体力がなくなったら近場を巡った方が良い。実際、エジプトに行った時は灼熱の砂漠を歩かされ、ペルーでは高度3千メートルを超える高地で身体がおかしくなった。それでも今は記念として買った品物に囲まれて、楽しい思い出に浸ることができるのである。 写真に写っているのは、スペインで買った手作りのチェスセットとエジプトの砂漠で拾った3個の石の絵だ。こうした物を身近に置いていると、見るたびにグラナダのアルハンブラ宮殿やバルセロナのガウディの建築群、アレキサンドリアからの帰途に遭遇した激しい砂嵐などをまるで昨日のように想い出す。行ける時に行っておく、やれる時にやっておけばもって悔いなし。 |

2020年05月18日 逆風に立つ

|

対して日本は感染者の抑え込みに成功しつつある(ように見える)。今後の問題は自粛措置を緩めた時から始まる感染の二波への警戒であり不安だ。それにしても、今回のコロナ騒動は日本文化の特殊性を教えてくれた。まず日本人の清潔好き、家に入る時の靴を脱ぐ習慣、握手やハグ・キスなど肌を接する挨拶儀礼がないこと、マスクを厭わない性癖、家族での集団会食の機会が少ないことなどが思い浮かぶ。上下水道が整備され手洗いなどが容易にできるインフラもある。発展途上国の国民や難民の中には手を洗う水さへない人が多い。さらに言えば、日本政府が頼りないので国民一人一人が自らの命を守るために慎重に行動をしている可能性がある。日本政府はPCR検査すらまともにできない状況を放置したまま出口戦略を模索しているが、不安を抱えたままの国民の安心なくして経済活動が元どおりになるなど勘違いしてもらっては困る。 企業経営へのコロナの影響は業種や事業構造によりまだら模様だ。報道によって初めて個別企業の深刻さを知ることが多い。コロナによる影響の第1波は運不運に属するが、第2波はコロナへの対応力によって差が出ることになる。そして年度後半から来年にかけては、世界が出口戦略を模索する中で企業が新たな世界に適応できるかによって命運が決まる。第二次世界大戦時海軍の飛行教官だった父が言っていたことだが、空母から飛行機を飛び立たさせるために空母は向かい風を受けて全速力を出すそうだ。あえて逆風に向かってこそ短い滑走路から離陸できる。「逆風に立つ」とは逆風だからこそやるべきことがある、やれることがあるいう意味があるのだ。 |

2020年05月11日 手作りマスク

|

ましてや休業要請をされて仕事のできない企業や店舗、一時自宅待機をさせられている従業員、雇い止めにあった人達、アルバイトができずに学費を払えない学生、コロナ最前戦で働く医療や介護の現場の人達は、自分自身の健康不安に加え生活の不安さへあるのだ。世界中を見渡せば、コロナ対策の成功事例を数多く見る事ができるのに、いまなお続く日本のもたつきぶりを見るにつけ、これは日本人の歴史や体質に関わる構造的問題かと疑ってしまうのである。 そんな中一服の清涼剤となってくれたのが一枚の手作りマスクである。私の姓と関係があると言うことで、カメのデザインされたマスクをプレゼントされた。偶然にも、机の上に飾っていた緑カメの一匹がマスクから歩き出て来たように見えたのには思わず笑ってしまった。もちろんこのマスクを使うにはもったいなく、いずれコロナを克服できた日が来たならば、その記念に額装して保存しようかと思っている。 |

新型コロナ肺炎のおかげで旅がまったくできなくなった。可愛い子供に旅を奨めることができない。いやむしろ親元を離れて、単身学校に通っている若者の生活すら脅かされているのが現状である。だからこそ私の場合は、若い頃から旅に出てさまざまな経験をしておいて良かったとつくづく思うのである。

新型コロナ肺炎のおかげで旅がまったくできなくなった。可愛い子供に旅を奨めることができない。いやむしろ親元を離れて、単身学校に通っている若者の生活すら脅かされているのが現状である。だからこそ私の場合は、若い頃から旅に出てさまざまな経験をしておいて良かったとつくづく思うのである。  新型コロナ肺炎の猛威は中国武漢から瞬く間に世界に飛び火した。この2ヶ月私が朝起きて一番にすることは、日経デジタルで世界のコロナの感染状況をチェックすることだ。各国の感染者数が世界地図上に赤い丸の大小で示される。また付随するグラフでは感染者や死者の数を時系列に見ることができる。すぐに気づくのは、各国のリーダーの判断と初期動作による感染スピードの差だ。ロシアのプーチン大統領は1ヶ月前コロナは完全にコントロールされていると発言、ブラジルのボルソナーロ大統領に至ってはコロナは風邪と同じで対策は必要なしと宣(のたま)わった。アメリカはトランプ大統領の強気の発言とは裏腹に感染者は爆発的に増えた。今や感染者数でアメリカは世界1位、ロシアは世界2位である。

新型コロナ肺炎の猛威は中国武漢から瞬く間に世界に飛び火した。この2ヶ月私が朝起きて一番にすることは、日経デジタルで世界のコロナの感染状況をチェックすることだ。各国の感染者数が世界地図上に赤い丸の大小で示される。また付随するグラフでは感染者や死者の数を時系列に見ることができる。すぐに気づくのは、各国のリーダーの判断と初期動作による感染スピードの差だ。ロシアのプーチン大統領は1ヶ月前コロナは完全にコントロールされていると発言、ブラジルのボルソナーロ大統領に至ってはコロナは風邪と同じで対策は必要なしと宣(のたま)わった。アメリカはトランプ大統領の強気の発言とは裏腹に感染者は爆発的に増えた。今や感染者数でアメリカは世界1位、ロシアは世界2位である。  相変わらず安倍政権のコロナ対策の評判が良くない。聞こえてくるのは政権内部の不協和音であり、メンバー一丸となった危機管理内閣となりえないのでは対策の実効性に疑問符がつくのは当然だ。個人的に不安なのは、万一コロナに感染した場合に即座にPCR検査してくれるのか、陽性化した場合に入院できるのか、重症化した場合に集中治療室に入りアビガンなど実効性のある薬で治療してもらえるかなどである。そして5月半ばになっても政府はなお頼りないのである。

相変わらず安倍政権のコロナ対策の評判が良くない。聞こえてくるのは政権内部の不協和音であり、メンバー一丸となった危機管理内閣となりえないのでは対策の実効性に疑問符がつくのは当然だ。個人的に不安なのは、万一コロナに感染した場合に即座にPCR検査してくれるのか、陽性化した場合に入院できるのか、重症化した場合に集中治療室に入りアビガンなど実効性のある薬で治療してもらえるかなどである。そして5月半ばになっても政府はなお頼りないのである。