2018年03月22日 姪の結婚

|

そこでユダヤ人のことがいろいろ分かって来た。まず、妻になるためにはヘブライ語を話しユダヤ教にならねばならぬ。トランプ大統領の娘イバンカさんと同じだ。食べられないのは豚肉の他に鱗のない魚類という。つまりイカ・タコ・蟹・牡蠣など美味しいものが軒並みだめらしい。鯛の活き造りも食べられないので、ユダヤ人を寿司屋に連れて行ったらネタ選びに苦労すると思うとおかしい気がする。 姪の父親である弟が渡米して約25年になるがこうした日が来るとは想像していなかった。しかしグローバル社会らしい結果で心から祝福したい。披露宴当日は、熊本に来た婿方のユダヤ人家族に我がフャミリーのことを家系図を作成して説明した。家系図は英語では、family treeと言うこともその時知った。初めて会ったユダヤ人一家は陽気で親しみやすい人たちであり、姪も幸せになれると思うと心底嬉しかった。 |

2018年03月12日 山折哲雄さんと宮沢賢治のヒドリ

|

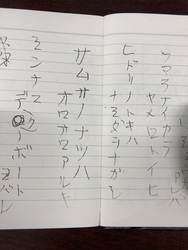

そして本日(2018.3.12)の履歴書では、宮沢賢治の有名な詩「アメニモマケズ・・」の新解釈について紹介されていた。さてはと思い、本棚から取り出したのは宮沢賢治の手帳の復元版である。これは花巻土産に買ったものだが、この詩は賢治が死んだ後に残された手帳にメモされていたのである。そして、山折さんが指摘したとおり、原文はヒドリノトキハナミダヲナガシであり、ヒデリではないのである。 つまり今や一般化しているヒドリは「日照り」の誤りだっとという解釈ではなく、原文そのままにヒドリは「日取り」あるいは「一人」の可能性が示唆されているのである。そうすれば当然詩の意味が変わってくる。日取りとは冷害や飢饉などの時に出稼ぎに行くなどつらい仕事をすることであり、一人とは孤独な状態である。東北の地で詩が作られているだけに山折さんは新しい解釈をする。私も手元の手帳を確認する限りは、賢治がヒドリと記したのは決して誤字とは思えない。ヒドリとはひょっとしてヒトリが訛ったのではないかなどと考え出すと、謎がまた一つ投げかけられた感じがした。 |

2018年03月05日 書を見つけCDを聞く

|

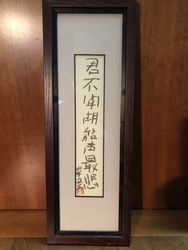

3年前のある茶会で博多から参加した青年美術商に出会った。話を聞くと自分の店を出したばかりで松田正平の作品がある言う。出張のついでに、彼の小ぶりな店に出向き松田正平のデッサンと書を見せてもらった。その書は「君不聞胡笳声最悲」(君聞かずや、コカの声の最も悲しいのを)である。これは漢詩の一節をとったものであり、異国の笳(カ:あしぶえ)の音の物悲しさは比類がなく聞かないでおれないとでもいう意味であろう。その書を譲ってもらい、実際に胡笳(コカ)のCDを見つけてその音色を聞いたみた。途端に唐時代の瀟湘(しょうしょう)とした音色が頭の中に広がっていったのである。 #漢詩とは、「君不聞胡笳声最悲 紫鬚緑眼胡人吹」 |

日本人の国際結婚の割合は厚生労働省の統計によれば3.3%とまだ低いが、私の場合は姪の国際結婚も二人目となった。一人目はイタリア人と結婚してフィレンツェに住み陶芸家をしている。そして今回の姪の相手はニューヨークの救急医療のユダヤ人医師である。本人はキュレーター(学芸員)なので、結婚のために覚えたヘブライ語が五カ国語目となる。

日本人の国際結婚の割合は厚生労働省の統計によれば3.3%とまだ低いが、私の場合は姪の国際結婚も二人目となった。一人目はイタリア人と結婚してフィレンツェに住み陶芸家をしている。そして今回の姪の相手はニューヨークの救急医療のユダヤ人医師である。本人はキュレーター(学芸員)なので、結婚のために覚えたヘブライ語が五カ国語目となる。  現在日本経済新聞の私の履歴書に登場しているのは宗教学者の山折哲雄さんである。戦時中に学童疎開した岩手県花巻が話の舞台となって俄然面白くなった。花巻は宮沢賢治の故郷かつ高村光太郎が晩年隠棲していた場所であり、私自身2年前に観光旅行したばかりだったからである。宮沢賢治の生家が地元の豪商であり経済的に大変豊かだったこと、高村光太郎の住まいが雪深い原野の一軒家であり、土間と6畳の居間のみの貧しい住まいであったことなどは予想外のことであった。

現在日本経済新聞の私の履歴書に登場しているのは宗教学者の山折哲雄さんである。戦時中に学童疎開した岩手県花巻が話の舞台となって俄然面白くなった。花巻は宮沢賢治の故郷かつ高村光太郎が晩年隠棲していた場所であり、私自身2年前に観光旅行したばかりだったからである。宮沢賢治の生家が地元の豪商であり経済的に大変豊かだったこと、高村光太郎の住まいが雪深い原野の一軒家であり、土間と6畳の居間のみの貧しい住まいであったことなどは予想外のことであった。  エッセイストの故白洲正子さんは戦時中に都心から疎開するために町田市の鶴川に農家を購入し移住した。観光客に解放されている白洲邸を訪れたのは十数年前のことだ。茅葺きの母屋と高低差のある庭があり、落ち着いた佇まいに感心した。とりわけ白洲正子さんの名作「隠れ里」が生まれた書斎が印象的だった。どういう机を使用したのか、机の上には何が載せてあるのか、周りの本棚はどういう配置か、など興味は尽きなかったのである。

エッセイストの故白洲正子さんは戦時中に都心から疎開するために町田市の鶴川に農家を購入し移住した。観光客に解放されている白洲邸を訪れたのは十数年前のことだ。茅葺きの母屋と高低差のある庭があり、落ち着いた佇まいに感心した。とりわけ白洲正子さんの名作「隠れ里」が生まれた書斎が印象的だった。どういう机を使用したのか、机の上には何が載せてあるのか、周りの本棚はどういう配置か、など興味は尽きなかったのである。  そして居間には正子さんが目を鍛えて集めた家具什器、美術品が品良く配置されていたのである。その中の一つに、画家松田正平の書いた短冊が掛けられていた。それは「犬馬難魑魅易」という書である。犬や馬を画くのは難しく、山川の精霊で人に害をなすという魑魅(ちみ)を画くのは易しいと解されるが、その個性的な字と逆説的な意味とを白洲正子さんは愛したのである。

そして居間には正子さんが目を鍛えて集めた家具什器、美術品が品良く配置されていたのである。その中の一つに、画家松田正平の書いた短冊が掛けられていた。それは「犬馬難魑魅易」という書である。犬や馬を画くのは難しく、山川の精霊で人に害をなすという魑魅(ちみ)を画くのは易しいと解されるが、その個性的な字と逆説的な意味とを白洲正子さんは愛したのである。