2018年02月26日 書を愛でる

|

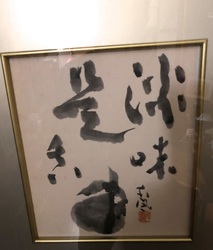

大家とは絵のみではなく書もまた一流と知ったのは堅山南風の絵に署名を見つけた時である。達筆かつ個性的な署名が絵に映えて美しい。外国人が漢字を学ぶ際に、書を文字としてではなく絵またはデザインとして捉えるという感覚と同じものがあるのかも知れない。 ここに掲げた色紙には、青墨かつ薄墨で茄子の絵が描かれ「淡味是眞」の賛がつけられている。「あわきあじこれしん」と読める字は、行書から草書に変化してまさに味のある賛となっている。私には淡い味とは単に食べ物のことではなく、93歳まで生きた堅山南風の生き方そのものに聞こえてくるのである。この一ヶ月ほど見飽きずに毎日眺めているのはそのせいであろう。 |

2018年02月19日 94歳の現役

|

これまでも大阪の先生から時々電話が架かってきて、「今年いくつになった?」と尋ねられることがある。「先生、今年で・・歳になります。」と答えると決まって「まだ、若いなあ。」と言われはっとする。そうだ、まだ老けるには早いのだと気付かされるのである。 インド独立の父であるガンジーに「永遠に生きるがごとく学び、明日死ぬかのように生きる。」という言葉がある。まさにS先生の生き様と同じだと感じた。さらに新幹線でとんぼ返りされる先生を車で送る途中、「食事はきらいな人間としてはならない。」と教えてもらった。消化に悪いのだそうである。最後に申し付け加えておくが、S先生にはちゃんと謝礼をお渡ししている。 |

2018年02月13日 今年の寒波とリスク管理

|

必死に情報収集を行い、分析し、いくつかの選択肢を検討した。臼杵にもう一泊し天候の回復を待つ、天候の良い宮崎まで南下し南周りルートで熊本に帰る。延岡からの山越えが可能か現地で情報収集する。しかし結果的には、延岡からの中九州道はチャーン規制があり危険と判断、その時点で宮崎・人吉間の通行止めが解除されたという情報を得たので一気に人吉まで行くこととした。 そして緊急避難的に人吉の温泉旅館に一泊、翌日は人吉から通行止めの高速道路をあきらめ、球磨川沿いの219号線を通って無事に帰還できた。三日間の走行距離は635kmを数えたが、緊張して運転していたせいか意外と疲れは覚えなかった。かくして今年の寒波のおかげでハラハラドキドキの冒険旅行となったのである。ただリスク管理としては失敗だった。 |

熊本県生まれの日本画家堅山南風は我が家の遠い親戚と聞いている。幼少の頃両親が相次いで亡くなる不幸もあり、我が家に遊びに来たことがあったらしい。氏は1968年に文化勲章を受章する大家であるが、故郷への想いは強く、私の祖父へのはがきが今でも残っている。はがきには絵に添えて自作の俳句が書き連ねているのも微笑ましい。

熊本県生まれの日本画家堅山南風は我が家の遠い親戚と聞いている。幼少の頃両親が相次いで亡くなる不幸もあり、我が家に遊びに来たことがあったらしい。氏は1968年に文化勲章を受章する大家であるが、故郷への想いは強く、私の祖父へのはがきが今でも残っている。はがきには絵に添えて自作の俳句が書き連ねているのも微笑ましい。  先週、大阪から新幹線に乗り熊本まで来訪いただいた経営コンサルタントのS先生は御歳94歳の現役である。ただで良いから話をさせろとご下命いただいたので、会社の幹部を集めて1時間半の講義をしていただいた。厳冬ゆえにS先生の健康を心配したが、実際にお会いしたらいらぬ心配であることが分かった。矍鑠していると言うのも失礼なぐらいS先生はおしゃれで、最新のニュースを収集分析されていることには驚かされる。敗戦の時にシベリア抑留を経験されているので根性が他の人とは違うのではないかと想像している。

先週、大阪から新幹線に乗り熊本まで来訪いただいた経営コンサルタントのS先生は御歳94歳の現役である。ただで良いから話をさせろとご下命いただいたので、会社の幹部を集めて1時間半の講義をしていただいた。厳冬ゆえにS先生の健康を心配したが、実際にお会いしたらいらぬ心配であることが分かった。矍鑠していると言うのも失礼なぐらいS先生はおしゃれで、最新のニュースを収集分析されていることには驚かされる。敗戦の時にシベリア抑留を経験されているので根性が他の人とは違うのではないかと想像している。  連休を利用して大分県臼杵市まで遠出をした。寒波による積雪が心配で阿蘇・竹田を経由する山岳ルートを回避し、九州自動車道の鳥栖ICを経由し大分道を行くルートを選択した。雪化粧の由布岳に感心しながら予定通りに臼杵に到着、国宝の臼杵石仏を見学した後大友宗麟ゆかりの城下町で一夜を過ごした。天候を気にしながら朝起きると明るい日差しにまず一安心する。しかし、ニュースでは大分道は積雪のために通行止めと言う。一気に目の前が暗くなった。

連休を利用して大分県臼杵市まで遠出をした。寒波による積雪が心配で阿蘇・竹田を経由する山岳ルートを回避し、九州自動車道の鳥栖ICを経由し大分道を行くルートを選択した。雪化粧の由布岳に感心しながら予定通りに臼杵に到着、国宝の臼杵石仏を見学した後大友宗麟ゆかりの城下町で一夜を過ごした。天候を気にしながら朝起きると明るい日差しにまず一安心する。しかし、ニュースでは大分道は積雪のために通行止めと言う。一気に目の前が暗くなった。