2014年04月28日 柳絮との出会い

|

ネットで柳絮の関する漢詩を調べてみましたら、二編ほど見つけることができました。詩の一部はそれぞれ下記のごとくです。 |

2014年04月24日 書のワークショップに参加して

|

そこで思ったのは、知識や経験があったとしても役に立たないばかりか、新しいことに挑戦する時には邪魔にさへなるという事実です。かつて素人発想が良いとの説を唱えていたことを思い出しました。私自身が自分で気がつかない内に、知識や経験でがんじがらめになっていたのです。 |

2014年04月14日 ジョーダン・グッズ

|

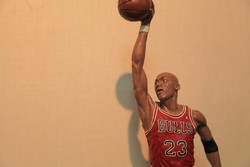

そうした日々の中で、シカゴで3年連続して偶然あるいは奇跡的に見る事ができたのが、アメリカプロバスケットボールリーグ(NBA)のシカゴブルズの試合でした。当時は、スーパースターのマイケル・ジョーダンが大活躍しており、いつしか彼の言動に心惹かれ、身近で見つける事のできるジョーダンに関するグッズを集めるようになったのです。 実は2001年9月11日にアメリカを襲った同時多発テロ以来、あれほど楽しみにしていたアメリカへの視察は中止したままです。今のアメリカでは、どういった新しい流通業態が出てきているのか、また新しいヒーローが誰なのか行って確かめたいと思っているところです。 |

近所にある私設美術館はお気に入りの場所です。散歩の途中に寄ったり中食のランチを食べたりするのはしょっちゅうです。

近所にある私設美術館はお気に入りの場所です。散歩の途中に寄ったり中食のランチを食べたりするのはしょっちゅうです。 毎年、アメリカを定点観測していた頃に関心を持ったのは、アメリカで独自に発達した新しい形の流通業態でした。例えば、会員制のコストコ、家廻りの物ならば何でも揃うホーム・デポ、品揃えをほぼ自社PB製品で占めるトレーダー・ジョー、店舗の90%は総菜で占めるイーティーズなどです。それらの中でも、自然食品を扱うフォールフーズには個人的に共感を覚え、熊本の地で自然食品の実験店を「ナチュラル・ハッツ」という名で出したくらいです。

毎年、アメリカを定点観測していた頃に関心を持ったのは、アメリカで独自に発達した新しい形の流通業態でした。例えば、会員制のコストコ、家廻りの物ならば何でも揃うホーム・デポ、品揃えをほぼ自社PB製品で占めるトレーダー・ジョー、店舗の90%は総菜で占めるイーティーズなどです。それらの中でも、自然食品を扱うフォールフーズには個人的に共感を覚え、熊本の地で自然食品の実験店を「ナチュラル・ハッツ」という名で出したくらいです。