|

自動車に乗っている時に車載テレビを見ることがありますが、自宅で見る朝晩とは違って、昼はまったく別の番組が放映されていると感じることがあります。ですので、新しい情報を得るのに結構重宝に思うことがあります。 自動車に乗っている時に車載テレビを見ることがありますが、自宅で見る朝晩とは違って、昼はまったく別の番組が放映されていると感じることがあります。ですので、新しい情報を得るのに結構重宝に思うことがあります。

最近では、中国や東南アジア市場を舞台にして和牛とWAGYUのせめぎ合いがあっているという番組には多くのヒントを得ました。要するに、牛肉自由化があった時に、日本の飼育農家は牛の付加価値を上げるべく必死に霜降りの入った和牛を作るよう努力しました。しかし、ある時点でそれら和牛の貴重な精液や生体がアメリカに輸出されたらしいのです。

番組では、アメリカでの和牛飼育は必ずしもうまくいかず、その後それらを輸入したオーストラリアの飼育農家が和牛の大規模な生産に成功し、その結果WAGYUとして成長著しい中国や東南アジア各国に輸出されているということでした。また、バンコクや上海では、和牛よりはWAGYUの方が、価格が二分の一か三分の一と安いため人気があると言うのです。同じ遺伝子を持った霜降りの肉であれば致し方ないのかなと思うものがありました。

問題は、なぜ最高の知的財産と思われる和牛の精液や生体が輸出されたかと言うことです。深くは知らないのですが、当時の意識では知的財産の保護とか和牛の輸出がブーメラン効果となって国内の飼育農家にダメージを与えるとは予見できなかったのでしょう。

ことによっては、特許で保護されるべき重要案件である和牛の遺伝子がかくも簡単に国外に流出したという事実は、企業における知的財産の保護のあり方にも一石を投じる事件を思いました。また、アメリカによる地球規模の盗聴行為が暴露されましたが、産業機密も盗聴の対象であると報道されていたことを思い出しました。

今回の和牛とWAGYU事件はたまたま表面化しただけであって、私たちが知らない所で、膨大な産業機密が今この時も盗み盗まれしていると思うと空恐ろしい気がしてくるのです。

|

自動車に乗っている時に車載テレビを見ることがありますが、自宅で見る朝晩とは違って、昼はまったく別の番組が放映されていると感じることがあります。ですので、新しい情報を得るのに結構重宝に思うことがあります。

自動車に乗っている時に車載テレビを見ることがありますが、自宅で見る朝晩とは違って、昼はまったく別の番組が放映されていると感じることがあります。ですので、新しい情報を得るのに結構重宝に思うことがあります。 歳をとることの利点の一つは経験を積むということです。この経験については青春の思い出があります。それは、大学の入学試験で、国語の出題に「体験と経験の違いを述べよ」とあったことです。必死に200字の制限文字数でまとめたことを今でも覚えています。

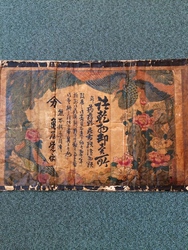

歳をとることの利点の一つは経験を積むということです。この経験については青春の思い出があります。それは、大学の入学試験で、国語の出題に「体験と経験の違いを述べよ」とあったことです。必死に200字の制限文字数でまとめたことを今でも覚えています。 休日に馴染みの店主から携帯電話がありました。ご先祖は亀屋覚平と言う人かと尋ねられたので、私が明治時代の創業者であることを告げると、面白いものが手に入った、という返事です。感じるものがあり、是非にも取って置いてもらいたいと答え、後日譲ってもらったものがこの印刷物です。

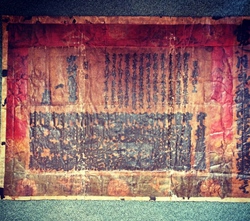

休日に馴染みの店主から携帯電話がありました。ご先祖は亀屋覚平と言う人かと尋ねられたので、私が明治時代の創業者であることを告げると、面白いものが手に入った、という返事です。感じるものがあり、是非にも取って置いてもらいたいと答え、後日譲ってもらったものがこの印刷物です。 さて、これとは別に譲っていただいたものが、歌舞伎の興行に関する一枚です。これには、熊本阿弥陀寺町東雲座にて、中村鴈治郎一座が興行した際の出演者一覧が載っているようです。

さて、これとは別に譲っていただいたものが、歌舞伎の興行に関する一枚です。これには、熊本阿弥陀寺町東雲座にて、中村鴈治郎一座が興行した際の出演者一覧が載っているようです。