2016年04月04日 書斎の昼寝

|

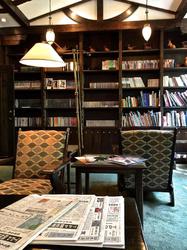

こうした言わば膠着した状況を乗り越えるのにお薦めなのが書斎の昼寝です。書斎と言っても大げさなものではなく、要は狭くても自分だけのスペースを確保すれば良いのです。家には増え続けた家財道具がわんさか溜まって納戸化した部屋があるはずですから、この際思い切って処分をします。あるはいトランクルームに引っ越しさせます。そうすれば、かつては子供部屋であり今では物置になっていた一部屋が書斎として再生するという訳です。 私が新居を作る際も書斎を作ることを条件の一つとしました。設計家は家人には分からないように、玄関を通らない直接の出入り口を書斎に作ろうと提案したぐらいでした。今ではこの書斎が元気な孫達からの避難場所であり、読書など趣味を一人で楽しむ楽園となっているのです。 なお書斎の必須アイテムは、テレビ、オーディオ、趣味の道具、クッションなどです。私の書斎は狭いスペースなので、床にクッションを三つ敷いて身体をエビの様に丸めて昼寝をしています。旦那さんが書斎に籠れば、奥様も一人の時間が持てるようになるはずです。 |

2016年03月28日 本の始末

|

ただ本の整理をしていて面白く思うのは、本によって自分の思想史を見る気分になるからです。昔買った本を手に取ると、その時の自分が置かれた立場、何に悩み、何を求めていたかを思い出します。古本に囲まれたまま、つい座り込んで一冊の本に熱中したりするので、さらに整理が捗らなくなります。でも、急ぐ作業でないのならば、久しぶりの本との出会いを味わうことが至福の時となるのです。 選別を進めると蔵書の約8割は処分すべき本であり、意外と残す価値のある本が少ないことが分かりました。時事に関する本や小説の類いは旬がある訳ですから、今日では読むべき物ではあらずという思いです。スパイ小説もかつての冷戦構造を前提に書かれているのは、今では古い感じがするので残す気になりません。かくして古典として残る本は一握りとなるのです。 私の知り合いが蔵書を全部処分したら本当にスッキリしたと言っていましたが、その気持ちがよく分かります。ましては、年齢的にはモノを集めるよりはモノを減らす歳になったのですから、いらぬ本は早めに処分して本を購入する時には俄然慎重にしたいと思っています。それにしても本の整理は腰に堪えます。 |

2016年03月23日 漢字を調べる

|

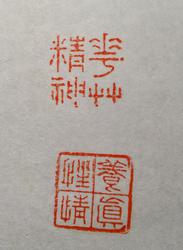

表記語である漢字はもともと象形文字から発生していますので、漢字自体に多様な意味、背景、その時代の政治・習俗が隠されているというのは面白いことです。従って、漢字字体の語源に遡りますと意外な事実を知ることになります。 例えば私たちが仕事をする上で商いをすると言いますが、この「商」という字が仕事に結びつくのは、かつての中国の古代王朝「殷」に遠因があります。「殷」が「周」によって滅ぼされた時に「殷」の民は亡国の民として各地に散らばって行きました。かれら末裔は「殷」から「商」と呼び名が変わりますが、多くの人が仕事熱心で商売上手であったのでいつしか商人が仕事を上手にする人の意味になったのです。 もう一例をとりますと、「創」には新しいものを作り出すという意味がありますが、さらにもう一つ語源的意味があります。それは「絆創膏」に「創」という字が使われていることから分かることですが、もともとはキズの意味があります。工作をする時、板や紙を加工しようとすれば、必ずその形状を変えようとしてナイフやハサミでキズをつける事から工作は始まります。そのキズが創造の当初の姿なのです。 いちいちここで漢字の解説をすることはできませんが、もしご興味のある方は著名な漢字学者であった伊集院静さんの多くの著作を参考にされると良いと思います。今でも私は暇を見つけては気になった漢字を調べて一人で楽しんでいます。 |

定年後の生活は、夫婦どちらにとっても新たな関係を作るのが大変なようです。大企業に勤め転勤が多い方は、子供が受験期に入ると転校するのが難しくなるため、自然と父親だけでの単身生活が始まります。そして定年後に夫婦や家族と一緒に住むようになった時、男は奥様や子供さんたちだけて住んでいた家に居場所を見つけるのに一苦労するのです。 60代ともなりますと、相手に合わせるというよりは自分のしたいよう時間を過ごしたいと思うのものです。でも家族が一人一人我がまま勝手に振る舞うことはできない相談ですし、一応相手に合わせる努力が必要となります。問題はどこまで相手に合わせるかというモノサシが人によって違うことです。

定年後の生活は、夫婦どちらにとっても新たな関係を作るのが大変なようです。大企業に勤め転勤が多い方は、子供が受験期に入ると転校するのが難しくなるため、自然と父親だけでの単身生活が始まります。そして定年後に夫婦や家族と一緒に住むようになった時、男は奥様や子供さんたちだけて住んでいた家に居場所を見つけるのに一苦労するのです。 60代ともなりますと、相手に合わせるというよりは自分のしたいよう時間を過ごしたいと思うのものです。でも家族が一人一人我がまま勝手に振る舞うことはできない相談ですし、一応相手に合わせる努力が必要となります。問題はどこまで相手に合わせるかというモノサシが人によって違うことです。  今まで集めていた本の整理をしなければならない羽目になり、本を置いている場所で作業を始めたものの、本の整理には基本方針がないと先に進まないことが分かりました。当初はすべての本を別の場所に移動させようと考えたのですが、それでは本の選別を先送りにするに過ぎないのです。ここは断捨離の出番、トキメキ整理法の出番です。

今まで集めていた本の整理をしなければならない羽目になり、本を置いている場所で作業を始めたものの、本の整理には基本方針がないと先に進まないことが分かりました。当初はすべての本を別の場所に移動させようと考えたのですが、それでは本の選別を先送りにするに過ぎないのです。ここは断捨離の出番、トキメキ整理法の出番です。  漢字が日本に伝わるまでは話言葉があるだけだったなんてことは、活字が溢れる現代社会では想像できないことです。万葉集を読んでみますと、万葉仮名という漢字が当て字として長歌や返歌、あるいは今日言う短歌に使われており、解説なくしては到底読めるものではありません。つまり飛鳥・奈良時代は漢字が中国から輸入されたばかりだったのです。 生まれ故郷である中国では共産党が識字率を上げようとして漢字を略体字にしたことにより、漢字の古い形がむしろ日本に残ったという事実は歴史上の奇跡であるように思います。そして日本人は漢字から「ひらがな」を創造し、平安時代の「枕草子」や「源氏物語」が女手としてひらがなで書かれるに至っては歴史上のロマンであり、日本人の類い稀な感性があってからこそと誇らしくもなります。

漢字が日本に伝わるまでは話言葉があるだけだったなんてことは、活字が溢れる現代社会では想像できないことです。万葉集を読んでみますと、万葉仮名という漢字が当て字として長歌や返歌、あるいは今日言う短歌に使われており、解説なくしては到底読めるものではありません。つまり飛鳥・奈良時代は漢字が中国から輸入されたばかりだったのです。 生まれ故郷である中国では共産党が識字率を上げようとして漢字を略体字にしたことにより、漢字の古い形がむしろ日本に残ったという事実は歴史上の奇跡であるように思います。そして日本人は漢字から「ひらがな」を創造し、平安時代の「枕草子」や「源氏物語」が女手としてひらがなで書かれるに至っては歴史上のロマンであり、日本人の類い稀な感性があってからこそと誇らしくもなります。