2016年03月14日 40年前の金利

|

私が銀行員として社会人生活をスタートさせたのが1973年、第一次オイルショックの年でした。思えばあの年から原油価格は長年の1バーレル1ドルという水準から大幅に上昇して行ったのです。そして1976年に融資課に配属された時、忘れもしませんが長期プライムレート(最優遇金利)は8%でした。5年ものの利付金融債は年6~7%でしたから、行員間では1億円預金があれば毎年6~700万円の利子が入るから利子だけで食べていけるねと話したものです。 さらに企業に貸し出しする場合は、オーバーローン(預金残高を越えての貸し出し)時代なので、銀行は貸し出しに必要な資金がいつも不足していたのです。例えば、工場を作りたいと5億円の借り入れ契約を締結した企業に対しても一度では融資できないのです。当時は分割貸し付けと称して、一回目が1億円、二ヶ月ごとに1億円を4回、合計で5億円といった具合です。工場建設を急ぐ企業にとってはたまったものではなかったでしょう。 こう考えてくると、当時と現在の金融事情の違いに驚かざるを得ません。その違いの背景をここで解説することはできませんが、若い人には想像のできない世界でしょう。私にとっては日本が高度成長期にどん欲に投資を実行していた息吹が懐かしい気がします。思えば遠くに来たものです。しかも社会経済の変化はこれからも永遠に続くでしょうし、それは「動態均衡」という現象そのものだと思います。 |

2016年03月07日 祝い人(ほいと)

|

会は冒頭、「旅」という言葉の解説から始まったのですが、その中で昔九州には「ほいと(乞食)」がいて、「ほいと」とは「欲い人(ほいと)」あるいは「祝い人(ほいと)」の意味であると説明されました。その時急に私が小学校低学年の時に遭遇したある出来事を思い出したのです。 当時は毎日親から5円ないし10円のお小遣いをもらい、芥子蓮根の切れ端やちょぼ焼きを買っては空腹を凌いでいました。生まれ育ったのが魚市場や問屋街がある所でしたから食べ物を手に入れることに困る事はありませんでした。おやつの内でも特別の食べ物がお菓子屋さん手作りのミルクキャンディーでした。20円か30円ぐらいとやや高めでしたので、子供心にも芥子蓮根やちょぼ焼を二三日がまんしてミルクキャンディーを買うのはいつも迷うことでした。 そうしたある日、やっと買ったアイスキャンディーを食べようとした時、いつも来る乞食の親子と鉢合わせしたのです。その瞬間、髪がボサボサの私よりも年下の女の子が脱兎の如く私に近寄り、アイスキャンディーを一瞬の内に奪い去ったのです。今でもその出来事を鮮明に覚えている自分が不思議ですが、その時の気持ちは悔しさと共にその少女の手並みの鮮やかさに感嘆し、さらに一種の哀れみに似た感情を覚えたような記憶があります。 今思えばその少女は「祝い人」であったのでしょう。私は自分の意思とは無関係に食べ物を取られたのですが、そこには何かしら見えないものに祝福される感じがあったような気が確かにするのです。 |

2016年02月29日 お薦めの一冊

|

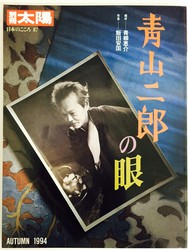

とはいえ、実際に一冊を選ぶ段階で随分と苦労しました。司馬遼太郎か塩野七生か、ドラッガーか田島敏郎か、白洲正子か洲之内徹か迷い出せば切りがありません。そして最後に選んだのが白洲正子の「今なぜ青山二郎なのか」でした。青山二郎が誰か知っている人が少ないことはよく分かっています。それでもあの時代に生き独自の世界を切り開いた異端児に強く興味を覚えるのです。しかも白洲正子がこの得体の知れない青山二郎という人物(関係者の多くが批評し難い人物と言う)をどう料理するのか、関心を持たざるを得ない一冊だったからです。 この本を紹介するのはある意味では簡単でした。それは多くの人にとっては青山二郎はチンプンカンプンの存在なので、言いたい放題が可能だからです。お薦めしたからと言って実際に買って読む人も稀でしょう。結局お薦めと言っても、自分自信の自己顕示欲が満足させられただけでした。従って選択ミスと言えるかも知れませんが、本読みにとっては他人の推薦図書ほど読みにくいことは読書会に参加して理解しているだけに、それはそれで致し方ないことなのです。 かくして今月の勉強会は各自の放談会の様相を呈しましたが、私はちゃんとメンバーの一人が推薦した本をすぐに発注したのでした。 |

今年になって日銀がマイナス金利を導入すると発表した時には一瞬訳が分かりませんでした。新聞などの解説を読んで何とか理解することができましたが、金融緩和の一環として導入されたマイナス金利はその後の円高・株安もあり一般的に不評なのは日銀もいささか運が悪いと言えそうです。

今年になって日銀がマイナス金利を導入すると発表した時には一瞬訳が分かりませんでした。新聞などの解説を読んで何とか理解することができましたが、金融緩和の一環として導入されたマイナス金利はその後の円高・株安もあり一般的に不評なのは日銀もいささか運が悪いと言えそうです。  高橋睦男さんの詩の朗読会は、2013年以来2回目の参加でした。今回は行かれたばかりのギリシャでの体験を含め楽しく且つ興味深い話を聞くことができました。参加するにあたっては「高橋睦男詩集」と「永遠まで」を飛ばし読み(内容が結構難しいのです)して会場に赴いたのです。

最初に高橋さんを知ったのは、長年その著作を読み続けてきた白洲正子さんが親しくしていた人であり、高橋さんが生前の白洲さん自身に関して「韋駄天お正」という称号を付けた詩を書いていたからです。高橋さんは77歳という年齢を感じさせない精神の柔軟さを持っている印象で、今や日本を代表する詩人としてだけでなく、「王女メデイア」の脚本や「伊勢物語」から題材を取った狂言、さらに俳句を作るなどマルチ文化人と呼ぶにふさわしい人です。

高橋睦男さんの詩の朗読会は、2013年以来2回目の参加でした。今回は行かれたばかりのギリシャでの体験を含め楽しく且つ興味深い話を聞くことができました。参加するにあたっては「高橋睦男詩集」と「永遠まで」を飛ばし読み(内容が結構難しいのです)して会場に赴いたのです。

最初に高橋さんを知ったのは、長年その著作を読み続けてきた白洲正子さんが親しくしていた人であり、高橋さんが生前の白洲さん自身に関して「韋駄天お正」という称号を付けた詩を書いていたからです。高橋さんは77歳という年齢を感じさせない精神の柔軟さを持っている印象で、今や日本を代表する詩人としてだけでなく、「王女メデイア」の脚本や「伊勢物語」から題材を取った狂言、さらに俳句を作るなどマルチ文化人と呼ぶにふさわしい人です。  経営者仲間が隔月に集まる勉強会では、テーマを決めて発表することになっています。昨年は「私の父親」「私の先祖」など興味深いテーマがありました。それにしても今なお「私の母親」というテーマが取り上げられないのは、マザーコンプレックスが邪魔しているのかも知れません。今年になって最初のテーマは「私のお薦めの一冊」でした。これは私の提案が通ったものですが、ある人の「人生とは所詮一人の女性、一人の師、一冊の本に出会う旅だ。」と言ったのを記憶していたためでもあります。

経営者仲間が隔月に集まる勉強会では、テーマを決めて発表することになっています。昨年は「私の父親」「私の先祖」など興味深いテーマがありました。それにしても今なお「私の母親」というテーマが取り上げられないのは、マザーコンプレックスが邪魔しているのかも知れません。今年になって最初のテーマは「私のお薦めの一冊」でした。これは私の提案が通ったものですが、ある人の「人生とは所詮一人の女性、一人の師、一冊の本に出会う旅だ。」と言ったのを記憶していたためでもあります。